LA EDAD MEDIA -------------------------------------------------------------------------------------------

CONTEXTUALIZACIÓN.-

La Edad Media es un periodo muy largo que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV. Esta etapa está encuadrada entre la Antigüedad y el Renacimiento. Hay dos hechos que los historiadores marcan como el inicio y el fin de la Edad Media:

- Caída del Imperio Romano de occidente (476)

- Descubrimiento de América en (1492)

- La Alta Edad Media: (siglos V a X). Es una época de pobreza, guerras y enfermedades, en la que la sociedad sufre constantes epidemias como la de la peste negra que asolarán toda Europa. Fue un período de escaso desarrollo cultural. La IGLESIA era una institución muy poderosa. Depositaria casi en exclusiva de la cultura, utilizó el arte y la música con fines didácticos

- La Baja Edad Media: (siglos XI al XV). Época de gran prosperidad económica, política y también cultural. Es la época del feudalismo, en la que el rey concede poder a algunos nobles que se convierten en terratenientes y que en ocasiones llegarán a tener más poder que el propio monarca. Aquí se desarrollarán los estilos artísticos más importantes de este periodo, que son el Románico (S. XI), de muros gruesos, arcos de medio punto, pequeñas ventanas y escasa elevación, era la expresión de una sociedad de fuertes creencias y muy inclinada al aislamiento y a la contemplación; y el Gótico (S. XIII) con los que llegaremos a la gran revolución musical de la época: El nacimiento de la polifonía.

- Nobleza y caballeros, a su cabeza estaba el rey. se dedicaban principalmente a la guerra.

- Clero. Distinguimos el alto y bajo clero.

- Pueblo llano. Cultivaban la tierra y servían al señor.

La economía se basaba en el cultivo de la tierra.

El papel de la iglesia. La Iglesia es el eje fundamental de la sociedad, y el canto gregoriano contribuirá a ello, puesto que durante gran parte del medievo es la música que impera en todos los territorios cristianos. En la Edad media, el poder y la cultura van a estar en manos de los monjes y religiosos, que se harán con el poder de una sociedad casi analfabeta.

No obstante, la música profana siempre tendrá un sitio, sobre todo en la Baja edad Media con el nacimiento de los juglares y los trovadores que actúan en castillos, `plazas o calles de cualquier lugar.

2

2

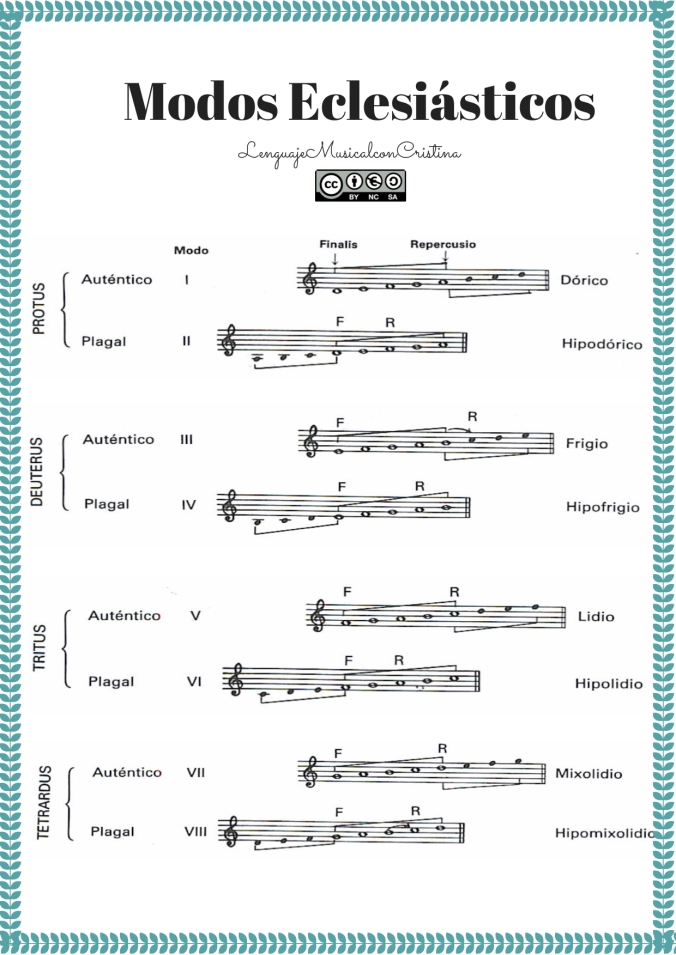

Los ocho modos medievales, la letra «F» indica la finalis y la «T» el tenor.

Se considera que el drama litúrgico tuvo su origen en los tropos, breves textos recitados o cantados en forma de diálogo, (probablemente nacidos en torno al canto del Aleluya), que comenzaron a tener estructura musical en algunas de las más importantes fiestas litúrgicas como la Navidad y la Pascua.

Su uso más antiguo se localiza en el siglo ix, en en la abadía de San Gall (Suiza) y de ahí se difundieron por Europa.

El concepto de drama litúrgico surge cuando se pasó de cantar simplemente el breve texto acompañarlo de una pequeña representación alrededor del altar. Estos embriones del drama litúrgicos tenían ya un sentido didáctico. Las primeras representaciones conocidas de drama litúrgico son las del llamado Quem quaeritis? o Visitatio sepulchri, asociado con las celebraciones de la Vigilia Pascual, que dramatizaba la visita de las Tres Marías al sepulcro de Jesús, en busca de su cuerpo el día de la Resurrección, y su conversación con un ángel. Se desarrolló por toda Europa occidental en los ss. X y XI. La primera noticia de este drama litúrgico en la península ibérica se da en unos breviarios de finales del s.XI del monasterio de Santo Domingo de Silos.

El texto dice así:

Quem quaeritis in sepulcro, cristicole?/ ¿A quién buscáis en el sepulcro, cristianas?

Hiesum nazarenum crucifixum, o celicole./ A Jesús Nazareno crucificado, habitantes del cielo.

Non est hic, surrexit sicut praedixerat./ No está aquí, ha resucitado como había dicho.

Este texto se interpretaba por dos grupos de cantores que se alternaban representando los papeles de ángeles y mujeres; pronto la representación se teatralizó incluyendo vestuario y acción, y se desgajó de la ceremonia litúrgica para convertirse en una verdadera representación teatral. Se fue extendiendo e incluyó nuevas escenas, como el diálogo inicial de las mujeres durante su camino hacia el sepulcro, el anuncio posterior a los apóstoles o un monólogo de María Magdalena.

El Quem quaeritis se imitó para otras festividades, como Navidad o Ascensión, y sirvió de modelo para otras composiciones similares. A partir de aquí comenzó un importante desarrollo de las obras musicales dialogadas y representadas, que hacia los siglos XII y XIII incluían ya historias bíblicas o alegóricas, con multitud de personajes y una extensión considerable. Una de estas obras es Ordo virtutum, de Hildegard de Bingen,( siglo XII), que presenta un tema moral: el intento de las virtudes de conseguir un alma que pretende arrebatarles el demonio.

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Ioannes.

Guido denominó a este sistema de entonación solmisación, término que evolucionó a solfeo. Por otra parte, el canto gregoriano estaba organizado en sistemas de seis sonidos o hexacordos, habiéndose creado así para facilitar la enseñanza y la lectura de las melodías del canto llano. Teniendo en cuenta que el campo sonoro en el que se mueve el canto gregoriano abarca dos octavas, el sistema de solmisación de Guido extendió este ámbito a lo que denominó hexacordum ( seis acordes) y lo organizó obteniendo, como resultado, la mano guidoniana (esquema mnemotécnico especial con forma de mano. Las notas se distribuyen en las diferentes partes de la mano)), una herramienta para hallar los semitonos a la hora de cantar. Cada parte de la mano representa una nota del hexacordo. Para aplicar el sistema correctamente, el maestro indica una serie de notas sobre la palma de la mano y el estudiante las entonaba como la solmisatio.

En la Edad Media, las notas se denominaban por medio de las primeras letras del alfabeto: A, B, C, D, E, F, G (comenzando por la actual nota La).

LA EVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA MUSICAL

VÍDEO: Problema de no tener notación musical:

Himno de San Juan:

- Estrófica.- Con numerosas formas diferentes.

- Utilización de estribillos.- especialmente característicos de las canciones de danza. Se piensa que un grupo lo cantaba en alternancia con un solista que dirigía la danza.

- Lai.- sucesión de estrofas con diferente rima y estructura rítmica, nunca sujeta a un compás sino dependiente del texto. además, cada estrofa tiene su propia melodía.

d) Laudas y cántigas

INSTRUMENTOS MUSICALES DEL PÓRTICO DE LA GLORIA (tomado de Albertosolana.wordpress

ARPA ROMÁNICA:

Es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad, y consiste en pulsión de cuerdas tensadas por medio de un marco resonante de forma triangular. Las cuerdas pulsadas o con los dedos o con una púa o plectro. Los que se ven en la iconografía española son del modelo irlandés. Las primeras imágenes aparecen en el siglo XI, en el Beato del Burgo de Osma, en la Biblia de Roda. Los que aparecen en las Cantigas de Alfonso X el Sabio, son arpas de tipo gótico.

Es una especie de triángulo con cuerdas situadas a ambos lados

Es una especie de triángulo con cuerdas situadas a ambos lados de la caja de resonancia. Para ser tañida se sostenía como un arpa. Se trata de uno de los instrumentos más enigmáticos que existen, porque no dejó casi ningún descendiente para estudiar su evolución. Sin embargo parece que fue muy popular en la Edad Media, tan solo superado por el salterio.

de la caja de resonancia. Para ser tañida se sostenía como un arpa. Se trata de uno de los instrumentos más enigmáticos que existen, porque no dejó casi ningún descendiente para estudiar su evolución. Sin embargo parece que fue muy popular en la Edad Media, tan solo superado por el salterio.

SALTERIO

De forma triángular o trapezoidal, está formado por una

De forma triángular o trapezoidal, está formado por una caja de resonancia plana sobre la que se extienden en paralelo las cuerdas que se pulsan con un apéndice o plectro, colocando el instrumento sobre las rodillas. El más popular e la España medieval, se cita en la Biblia como acompañante del canto de los salmos. Aparece representado en el pórtico del Paraíso de Orense, en el portico de la Gloria y en las miniaturas de las Cantigas de Santa María.

caja de resonancia plana sobre la que se extienden en paralelo las cuerdas que se pulsan con un apéndice o plectro, colocando el instrumento sobre las rodillas. El más popular e la España medieval, se cita en la Biblia como acompañante del canto de los salmos. Aparece representado en el pórtico del Paraíso de Orense, en el portico de la Gloria y en las miniaturas de las Cantigas de Santa María.

LAÚD

Se trata de un instrumento de cuerda pulsada o rasgueada, sin agujeros sonoros. Es de procedencia árabe. Mástil largo con un

Se trata de un instrumento de cuerda pulsada o rasgueada, sin agujeros sonoros. Es de procedencia árabe. Mástil largo con un cuerpo estrecho con lados casi rectos, esquinas redondeadas y fondo abombado, probablemente obtenido por el vaciado de un medio tronco de madera. Da lugar a distintas variedades de forma y tamaño.

cuerpo estrecho con lados casi rectos, esquinas redondeadas y fondo abombado, probablemente obtenido por el vaciado de un medio tronco de madera. Da lugar a distintas variedades de forma y tamaño.

FÍDULA o VIOLA OVAL

Instrumento de cuerda por frotación con arco, provisto de másti

Instrumento de cuerda por frotación con arco, provisto de másti l largo y caja armónica con dos agujeros sonoros y cuerpo de forma ovalada. Era muy conocido en la Edad Media y de uso generalizado, aunque variaba el número de cuerdas. Se tocaba con arco como los actuales violines y violas, aunque su forma de apoyar es variable, unas veces sobre las piernas y otras sobre el brazo o el hombro.

l largo y caja armónica con dos agujeros sonoros y cuerpo de forma ovalada. Era muy conocido en la Edad Media y de uso generalizado, aunque variaba el número de cuerdas. Se tocaba con arco como los actuales violines y violas, aunque su forma de apoyar es variable, unas veces sobre las piernas y otras sobre el brazo o el hombro.

FÍDULA O VIOLA EN OCHO

Similar al anterior, también tocado mediante frotación con arco,

Similar al anterior, también tocado mediante frotación con arco, aunque la forma de la caja de resonancia está estrangulada en dos partes, como un ocho. En el siglo XIII tenía cinco cuerdas. Es el instrumento con el que aparecen pintados los juglares, quienes con frecuencia lo usaban para acompañarse. En el medievo se llama a veces vihuela.

aunque la forma de la caja de resonancia está estrangulada en dos partes, como un ocho. En el siglo XIII tenía cinco cuerdas. Es el instrumento con el que aparecen pintados los juglares, quienes con frecuencia lo usaban para acompañarse. En el medievo se llama a veces vihuela.

ORGANISTRUM.

Instrumento único que corona el pórtico portado por los dos ancianos centrales 12 y 13. Muy

Instrumento único que corona el pórtico portado por los dos ancianos centrales 12 y 13. Muy  citado en los textos medievales, su nombre deriva de la contracción de organum e instrumentum. Su forma es de fídula en ocho donde la frotación del arco se sustituye por una rueda girada por una manivela; en lugar del mástil hay otra caja alargada con teclas para accionar las cuerdas por un mecanismo de tracción. Este modelo, por su tamaño debía ser manejado por dos músicos, uno que giraba la manivela y otro que accionaba el teclado. La reproducción del pórtico es de asombrosa precisión técnica.

citado en los textos medievales, su nombre deriva de la contracción de organum e instrumentum. Su forma es de fídula en ocho donde la frotación del arco se sustituye por una rueda girada por una manivela; en lugar del mástil hay otra caja alargada con teclas para accionar las cuerdas por un mecanismo de tracción. Este modelo, por su tamaño debía ser manejado por dos músicos, uno que giraba la manivela y otro que accionaba el teclado. La reproducción del pórtico es de asombrosa precisión técnica.

- Lira. Sobrevivió al Medievo

- Zanfona o zanfoña. Se asemeja a un violín mecánico en el que varias cuerdas vibran por la fricción de una rueda enresinada (situada en la caja de resonancia del instrumento) que gira gracias a un manillar o manivela. Se desarrolló durante el siglo XII y requería de dos intérpretes.

Todo el proceso musical que se desarrolló entre los siglos XI y XIV se caracteriza por el nacimiento de la POLIFONÍA.

Si el canto llano, el gregoriano, es la expresión musical del románico, la polifonía, el canto a varias voces simultáneas, lo es del arte gótico. el nacimiento de la polifonía se produjo de manera gradual, de lo simple a lo complejo.

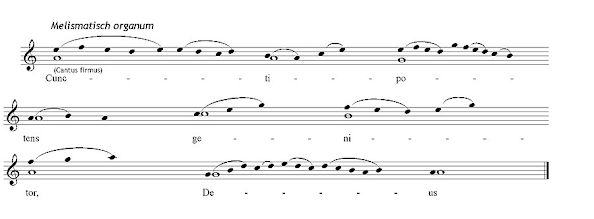

FORMAS COMPOSITIVAS: ORGANUM Y DISCANTUS

Es la primera polifonía: A una voz tomada del gregoriano se le oponía por debajo (más grave) una voz totalmente paralela. Es un procedimiento compositivo que parte de una melodía gregoriana preexistente ( vox principalis, cantus firmus), a la que se añade (por debajo) una segunda voz (vox organalis) duplicada a distancia de cuarta, quinta u octava paralelas[consonancias perfectas] respecto a la voz original. A cada nota de la vox principalis le corresponde una nota de la vox organalis [Este movimiento de nota-contra-nota, punctum contra punctum, es el origen más arcaico del contrapunto].

Organum ,método de primitiva polifonía vocal paralela): la melodía principal se muestra como puntos negros.

............................................................................................................

VÍDEO: Órganum paralelo primitivo:organum paralelo, organum paralelo

El órganum es la voz inferior acompañante.

. 2.DISCANTUS o discanto. (siglo XI).-Es una polifonía a dos voces que se mueven en sentido contrario: Si una sube, la otra baja, discantus

- - Versus. Esta composición polifónica aquitana aparece también en la escuela de St. Marcial de Limoges. Es casi sinónimo de Conductus; son canciones religiosas latinas en forma de organum libre improvisadas sobre la liturgia en los días festivos importantes.

- - Secuencia. Surge en el siglo IX en el en los monasterios de Saint Gall (Suiza) y San Marcial de Limoges (Francia), a partir del estilo coral gregoriano. En los códices medievales, secuencia suele aparecer abreviada como se, seq y Sce a la que sigue el nombre de la secuencia. Alcanzó su forma definitiva como pieza independiente en el siglo XII.

En la Edad Media, la secuencia era un melisma añadido al final del Aleluya gregoriano, y se aplicaba esta secuencia o sequentiae:

- 1) Inicialmente a melismas, sin texto, añadidos en la a final del Aleluya de la misa del rito romano antiguo. Solo contenían música, su estructura es similar a la de los himnos, eran de estilo silábico y cada frase, cuando existía, se repetía dos veces.

- 2) Poco después a melismas con texto en prosa añadido.

- 3) Más adelante incluso a los que contenían texto rimado.

Su creación se le atribuye a un monje de Sant Gall, Notker Balbulus (el tartamudo 840-912). Existieron muchas secuencias, pero tras el Concilio de Trento sólo se mantienen cinco: Victimae paschali laudes (en Pascua), Veni sancte spiritus (en Pentecostés), Lauda Sion (para el Corpus Chirsti), Dies Irae (para las misas de difuntos), y el Stabat Mater.

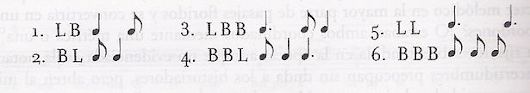

La notación modal: el número de notas de cada neuma era significativo en cuanto a la duración de esas notas: diferentes combinaciones daban lugar a diferentes tipos de ritmos, es decir, un mismo signo tenía distinta significación según el contexto en que aparecía.

Las diferentes combinaciones de la notación modal:

- El motete. Los compositores de Notre Dame crearon un nuevo género a principios del siglo XIII, al añadir nuevas palabras escritas en latín a las voces superiores de las cláusulas de discanto de los organa. La pieza resultante se llamó motete, del francés mot (palabra, en francés). Por tanto, el motete nace a partir de las partes del organum en la que todas las voces se mueven según modos rítmicos.

- Triplum: Segunda voz añadida.

- Motetus: Primera voz añadida.

- Tenor: Voz gregoriana.

- Códice de las Huelgas (hacia 1325)

- Un circulo con un punto en medio al principio de la partitura indicaba un tiempo perfecto y prolación perfecta.

- Un circulo sin punto, la prolación era imperfecta.

- Si el semicirculo tenía el punto, la prolación era perfecta pero el tiempo era imperfecto .

- Si el semicirculo no había punto, tiempo y prolación eran imperfectos.

En Ars Nova, Vitry proponía un nuevo sistema de notación basado en figuras, donde cada figura correspondiera a una altura distinta: longas, breves, semibreves y mínimas, cada una de las cuales tenía menos valor que la anterior.

Vitry estableció dos tipos de relación entre cada nota y su inferior y a estas relaciones las llamó modo, tiempo y prolación, que podían ser perfectos o imperfectos:

- Si una longa equivalía a tres breves, el modo era perfecto y si equivalía a dos, era imperfecto.

-Si una breve equivalía a tres semibreves, el tiempo era perfecto y si equivalía a dos, era imperfecto

- Si una semibreve equivalía a tres mínimas, la prolación era perfecta, y si equivalía a dos, era imperfecta.

* Una consecuencia de los avances en notación es que la música, en general, se complica: aparecen las síncopas, los ritmos desajustados y la polirritmia.

DANZAS MEDIEVALES:

VÍDEO: danza medieval

danza medieval

Música andalusí: la morita